快播:數字身份、智能技術與赤裸生命

【編者按】在過去的幾年內,“二維碼”成為了識別個人生命在公共空間中的“安全”身份的重要工具。事實上,不論是特殊情況下產生的健康碼,還是日常生活中的身份碼、支付碼,都是基于對個體“身份”進行識別和決斷的治理行為。然而,當智能技術逐步取代人類,成為識別和判斷身份的主體;當社交媒體創造出新的世界,讓人們在虛擬空間中的數字身份變得愈發重要,我們又應該如何看待智能技術對治理行為和日常生活所造成的影響?

一、“碼”中的身份、識別與治理

健康碼這一曾經深刻介入到大多數人身體行動習慣的數碼物,正迅速從人們生活的各個層面瞬間撤出。

(相關資料圖)

(相關資料圖)

那之前為何還要設置類似健康碼這樣的數碼物來規制我們的生活呢?它是必需的嗎?如果從治理的層面來回答這一問題,健康碼這樣數碼物的出現無疑是必需的。在疫情初期,行政的主要目的就是要消除病毒和阻止病毒的傳播。然而治理行為所能實現的往往是對個人行為的管制,并以此間接地阻斷病毒的傳播鏈。[1]要實現疫情狀態下人員流動的治理,自然需要能夠對具體個人“身份”實行有效識別的“工具”。這就是彼時健康碼的效用,它關聯著個體的身份檔案信息、空間行程信息、疫苗接種信息和核酸檢測信息。但與此同時,它卻唯獨不怎么關聯個體的健康信息——即“這個人”是否真正因為新冠病毒致病的信息。所以,與其稱其為健康碼,不如稱其為“身份碼”,它確證的是個人生命在公共空間中的“安全”身份。

識別身份我們可以把健康碼看作是緊急狀態的“非常”之舉。但是,從其在治理層面的邏輯基礎出發,它可能不過是日常治理行為在特殊時期的特殊表現。換而言之,即使沒有疫情和與之相伴的健康碼,也會有類似的數碼物——數字身份證、支付碼以及其他各式各樣身份碼——存在于我們的日常生活中,實現“身份識別”的治理行為。如果說身份識別的治理方式不是疫情期間所獨有的現象,那么“身份”的“識別”為何會成為當下社會治理的一種主要形式?福柯從“生命政治”角度給出了這樣的回答:生命政治的基礎是“人口”(population),這一權力技術概念的起源可以追溯到18世紀,人口既不是活生生的個體生命,也不是抽象的類屬概念,它所指向的是可被記錄和可被統計的“個體”,是被檔案化的生命。也正因如此,具體的個人才能被納入到現代民族國家權力治理的范疇之中。[2]按照這樣的解釋,我們就能理解媒體報道中出現的各種證明“我就是我”事件的合理性。證明“我就是我”實際上證明的是“我”是檔案材料中的那個法律意義上的“我”,證明的是“我”的“身份”在人口治理的過程中能被識別為“我”。

不過,對“身份”進行識別,或許并不只是現代民族國家治理的專利。在阿甘本看來,源自古希臘、羅馬時代的歐洲文明,始終存續著一種“排除-納入”式的政治生活結構。總有一部分人是以“被排除的方式”被納入到共同體當中,也即阿甘本所說的“神圣人”(Homo sacer),那個“處于能夠被殺死與尚未被祭祀的交叉點上,處于人間法與神法之外”的“人”。[3]神法與人法在神圣人身上都被懸置起來,這就使得神圣人進入到一個“模棱兩可”的“至高領域”之中。而同樣在這一至高的“無法”之域中的還有“主權者”,他同樣不受法的約束,并通過決斷和生產神圣人成為了適法性的來源。于是,這就形成了一個有趣卻也吊詭的政治生活結構:法之適用于共同體的運作恰是由身處法外的主權者與神圣人之間的決斷關系來維系的。而這樣的運作其實是在試圖彌合zoē和bios之間的區分。

在古希臘語境中與生命(life)語義相對應是zoē和bios兩個術語,前者指向的是純粹的動物性生命,是阿甘本筆下的“赤裸生命”(bare life);后者則指向政治生活,也即動物性生命的形式。zoē和bios存在著區分,同時bios作為“生命之形式”又總是試圖將zoē納入到自身當中。換言之,赤裸生命只有獲得某種“身份”形式方才能進入到政治生活之中。而在bios對zoē的納入過程恰恰需要類似“神圣人”那樣的“排除-納入”運作機制來為其背書。同時,這一納入過程本身也是一種“排除-納入”:當bios于神圣人之例外的確保中納入zoē時,zoē本身已然被排除在bios之外,因為zoē只能是以bios“給出”的“身份”形式現身。這就是阿甘本所說的“例外是一種納入性的排除(它因而致力于去納入所有被排除的東西);而范例卻作為一種排除性的納入而起作用”。[4]

這就意味著,政治生活的運作離不開對“身份”的界定:在對“神圣人”身份的決斷中確立政治生活的邊界,在為赤裸生命賦予身份的過程中完成治理的操作。而在阿甘本看來,前述的這種“生命政治”的運作并不只限于古典時代,其在當下政治生活中依舊保持著效力。在近現代的政治生活中,即使沒有一個具體的主權者也會有無數“裝置”(apparatus/dispositif)來執行決斷行為。而且,“個體在他們與中央權力的沖突中贏得諸種空間、自由和權利的同時,總是又準備好默默地,但越來越多地把個體生命刻寫入國家秩序中,從而為那個體想使自己從它手中解放出來的至高權力提供了一個新的且更加可怕的基礎”。[5]這個“基礎”所指向的,是所有人都成為有待被決斷和被賦予身份的“赤裸生命”,對赤裸生命和例外空間的決斷成為持續進行且永不會完成的“政治任務”。美國自911以來持續至今的緊急狀態其實就在表明現今國家的主要治理方式:將例外狀態常態化,不斷地界定共同體的邊界,不斷地甄別個體是否具備“合法”的身份以確保共同體的安全。

因此,依照阿甘本的論述,不論是特殊情況下產生的健康碼,還是日常生活中的身份碼、支付碼,都不過是基于對個體“身份”進行識別和決斷的治理行為。而在這樣的治理方式中,技術自身的因素正變得越來越重要。只有當相應的身份識別技術投入應用之后,現代意義上的治理行為才得以有實現的可能。這意味著,技術的發展與身份治理術之間存在一種“相互生成”的關系,身份識別技術物的本質、特性和具體的“行動”方式都可能影響到治理行為在日常生活中的顯現樣態。

二、智能技術操持下的“數字身份”與治理

在智能技術出現之前,已經存在許多有關身份標記與識別的治理技術。諸如,身份證、戶口簿、個人檔案、犯罪記錄、血型記錄、指紋識別等已經得到廣泛應用的“傳統的”身份收集與識別技術。在這些技術中,不論是檔案編碼技術還是生物識別技術,目的都是將收集到的身份標記指向獨一無二的人類個體。

指紋識別所謂“傳統”的身份識別技術并非意味著它們在當下不再被使用,而是指它們的使用方式正在發生變化。最大變化就是人,或者說作為“審查員”的個體感官能力的參與程度大大降低了。比如,曾經為了識別某人是否就是身份證或其他證件照片上所表現的人物時,需要的是“審查員”的視覺感官在對象個體和照片圖像之間進行對比。與此同理,“傳統的”指紋對比也同樣需要“識別者”的感官來參與決斷。相反,在智能技術參與的身份信息的收集與識別過程中,作為“識別者”的人的參與度越來越低,人在更多場景中只保留了被識別者的身份而將決斷者的身份讓位給技術系統,智能技術物正在成為識別和判斷身份的“主體”。人工照片對比變成了智能面部識別系統、人工指紋對比變成智能指紋對比,這些都代表了這種轉變的縮影。同時,當各種智能終端在某種程度上成為治理過程中的“主權者”時,原先“傳統的”、相對分散的身份標簽被轉換為單一且集中的數字化身份標簽,個體所有可供智能系統識別的數字化身份信息都匯集在那一個“代表”個體的“數字身份”當中。疫情期間的各種“碼”就是上述“數字身份”最顯明的表現,而對各種“碼”做出決斷的正是各式各樣處理身份信息的終端。

在智能技術成為決斷身份甚至治理的主體的時候,它的技術特性、捕捉和識別信息的方式以及它與人類世界之間的“誤差”都會左右阿甘本筆下的“排除-納入”中的“決斷”操作如何進行,左右不斷變動的“例外空間”如何生成。比如,通過行程碼將某人斷定為途徑涉疫地區的個體而受到限制甚至“隔離”時,行程碼所捕捉的并不是個人真正的地理移動“行程”,而是通過捕捉手機的“信令數據”來“猜度”個體的空間行動蹤跡。但是,嚴格意義上這兩者之間并不存在必然的因果關系,很可能會產生誤差。當然,這一“誤差”或許正是智能識別系統自身的“本質”所在,是智能化、自動化的“決斷”操作所不得不面對的“代價”。

如果從更加“源初”的層面來表述新興的技術系統執行“決斷”操作的能力,那么智能技術物最為關鍵的“決斷”并不是發生在其運作的過程中,而是在它還未投入運行之前就已經發生了——那些不會“擺弄”新技術的人群在被智能技術物執行決斷之前就已然被排除到“例外空間”之中了。老年人因為不會操作智能手機無法乘車出行、無法購買電影票、難以繳納水電費甚至通關困難等等“事件”時常出現在各種新聞媒體的報道之中。“老年人”在此便是那個先行被排除在外的人,他們甚至都還沒有被智能技術物決斷“數字身份”的資格,因為他們難于接入到技術系統之中,壓根沒有所謂的“數字身份”。在某種程度上,這些人尚未被納入到作為決斷“主體”的新技術的治理范疇當中。從行政者的角度來說,自然希望將老年人群體納入到治理領域中,這或許是是國家推進“適老化”社會建設的主要原因。但是,治理技術自身的迭代與更新自然會將一些人的“動物性生命”排除在外,成為例外空間中的“神圣人”,他們即使不是老年人,也將成為不能被技術裝置所包含的“其他群體”。

三、“數字身份”從治理層面映射到日常生活

前文的闡釋似乎多少透露出一些技術決定論的感覺,仿佛在當下的治理行為中,在“數字身份”的生成過程中,智能技術成為了最具決定性的力量,而權力和資本都退居其次。事實上,權力和資本的力量從未消失,只不過它們還是需要一整套技術裝置來實現自身所預設的目的,而技術裝置本身就會“實行”決斷。這樣的決斷不僅存在于治理的層面,也滲透到人們的日常生活中。身處例外空間的何止是那些不會擺弄智能終端的老年人,那些擔心被ChatGPT奪取工作的人,擔心被各種AI繪圖程序奪走訂單的插畫師,又何嘗不是例外空間中赤裸生命的候補人員?所有因為人工智能技術失去“職業身份”的人又何嘗不是日常生活中的“神圣人”?

我們當然可以將此種現象看作是“盧德運動”之動因在當下的復現,其中表達的是這樣一種理念:技術本身是“排除”人的,每一次技術的迭代與更新都將導致一部分人的失業,不論這些人是否具備優秀品格和素養。就如電影《我是布萊克》(I, Daniel Blake)中男主一樣,不論他在友鄰眼中是多么好的一個人,都很難在全新的就業環境中找到自己的位置。正如斯蒂格勒所說的,作為“第三持存”的技術裝置每每發生變革,先前的“個體化知識”都將面臨一次解體,造成新一輪的“無產階級化”(proletarianization)。

《我是布萊克》海報但為何會如此?包括人工智能技術物在內的各種技術物不都可以被還原為“人工制品”嗎?既然是人工制品,它為何又會將人排除在外?固然,各種技術物是人所制造出來的,是人類理論知識的外化和“具體化”,但是當技術物被制造出來之后,在其“實現”自身的過程中,總會有些許逃脫原先人類預設目的的“剩余”。可以說,技術物自身開啟了一個屬于自己的“世界”,它與人類此在所開啟的世界相互糾纏著、映射著、耦合著,同時卻也在敞開方式上存在著“內在的本質差異”。斯蒂格勒曾說,人類在“進化”的過程中離不開作為記憶外置化的技術裝置,但這并不意味著技術物自身的運作必然需要人類加持。之所以技術系統中還有人的位置,那是因為它還不夠“智能”,還不能實現真正的“自主”,還需要賦予人以“能動-主體”的身份以幫助其正常運轉,需要專業的操縱者和設計者來填補系統運行中的缺失。假如技術裝置變得足夠智能,或許就不再需要賦予人以“能動-主體”的身份,所謂的“數字身份”也就不再是決斷之后行動主體身份的象征,而只是個體外在于技術物卻又與之勾連的標記。這可能就是當下GPT類的人工智能技術應用帶給我們的體驗。它們界面友好、功能強大且操作簡單,哪怕是粗通電腦技術人們也可以“利用它”,也就是因為這樣,作為“常人”的我們很難參與并理解到其隱藏層神經網絡的自行運作過程。更多時候我們只是它們的進化養料,與它們之間的“距離”空前遙遠。那么一個高度自足的技術世界中人的位置最終會是如何呢?可能留給我們位置就是社交媒介上的“自我展示”、“閑談”與“謾罵”。如同韓炳哲所敘述的,作為“身處”虛擬情境中的“數字人”(homo digitalis),總是要展示并保持著他們的“身份”,改善自己在數字世界中的形象以引人注目,其目的就是要時刻表明他們“并非‘無名之輩,而是徹徹底底的‘重要人物’”。[6]“數字人”所展示的是另一種不同于與治理層面的“數字身份”。這種“數字身份”更像是由空洞能指膨脹出的虛無自我,是不再指向動物性生命的純粹形式。在這樣的情形下,人們以點贊或攻擊由影像、語言所構成的“人設”——表征空無自我的“數字身份”——作為自身最重要的行動方式,哪怕評價的對象是一個完全“虛擬”的形象。

這是一個悲觀的結論,但同時可能也是給長期沉溺在人類中心主義中的我們,提供了一個機會,它告訴我們:我們什么也不“是”,既不是主體也不是客體;我們什么也不占有,不論是機器還是產品;我們也從不先天的占據什么“身份”;我們只是那可能的不可能,向死回望的無助生靈。注釋:

[1] 張磊,于磊. 作為決斷裝置的媒介技術物:阿甘本理論視角下的健康碼研究[J]. 新聞與寫作, 2022(08):26-36.

[2] 藍江. 生命檔案化、算法治理和流眾——數字時代的生命政治[J]. 探索與爭鳴, 2020(09):105-114+159.

[3] 吉奧喬·阿甘本. 神圣人:至高權力與赤裸生命[D]. 吳冠軍譯. 北京:中央編譯出版社,2016:104

[4] 同上, 32.

[5] 同上, 166.

[6] 韓炳哲. 在群中:數字媒體時代的大眾心理學[D]. 程巍譯. 北京:中信出版社, 2019:18.

(本文來自澎湃新聞,更多原創資訊請下載“澎湃新聞”APP)

關鍵詞:

-

2023年愛心售報|小報童帶病堅持來賣報 孩子成長迅速讓家長很欣慰 揚子晚報7月7日訊(記者季宇軒實習生王元釗)7月6日是2023年揚子晚報暑

2023年愛心售報|小報童帶病堅持來賣報 孩子成長迅速讓家長很欣慰 揚子晚報7月7日訊(記者季宇軒實習生王元釗)7月6日是2023年揚子晚報暑 -

我國人工智能蓬勃發展 核心產業規模達5000億元 7月6日,2023世界人工智能大會在上海世博中心拉開帷幕。圖為參觀者在達

我國人工智能蓬勃發展 核心產業規模達5000億元 7月6日,2023世界人工智能大會在上海世博中心拉開帷幕。圖為參觀者在達 -

應對強降雨 嶗山巴士突擊隊24小時備戰 近日,島城迎來強降雨天氣。為保證所屬公交線路安全運行,青島城運控股

應對強降雨 嶗山巴士突擊隊24小時備戰 近日,島城迎來強降雨天氣。為保證所屬公交線路安全運行,青島城運控股 -

齊車公司為新西蘭“量身定制”鐵路貨車 中新網齊齊哈爾7月7日電 (劉廷祿)7月7日,由中車齊車集團齊車公司

齊車公司為新西蘭“量身定制”鐵路貨車 中新網齊齊哈爾7月7日電 (劉廷祿)7月7日,由中車齊車集團齊車公司 -

什么是edn EDN是一種數據交換標準格式(ESDF),它是一種在電子設計領域中廣泛使

什么是edn EDN是一種數據交換標準格式(ESDF),它是一種在電子設計領域中廣泛使 -

教育部部署做好2023年中小學暑期安全工作 暑假即將來臨,為使廣大中小學生度過一個平安快樂的假期,日前,教育部

教育部部署做好2023年中小學暑期安全工作 暑假即將來臨,為使廣大中小學生度過一個平安快樂的假期,日前,教育部

-

云南建投混凝土(01847)附屬高分子公司訂立保理協議 智通財經APP訊,云南建投混凝土(01847)發布公告,于2023年7月7日,該公

云南建投混凝土(01847)附屬高分子公司訂立保理協議 智通財經APP訊,云南建投混凝土(01847)發布公告,于2023年7月7日,該公 -

明源云(00909.HK)委任梁瑞冰為聯席公司秘書 格隆匯7月7日丨明源云(00909 HK)宣布,司徒嘉怡因其他工作安排,已提呈

明源云(00909.HK)委任梁瑞冰為聯席公司秘書 格隆匯7月7日丨明源云(00909 HK)宣布,司徒嘉怡因其他工作安排,已提呈 -

彩客新能源(01986)4月21日斥資8.58萬港元回購6.2萬股 智通財經APP訊,彩客新能源(01986)發布公告,于2023年4月21日,該公司

彩客新能源(01986)4月21日斥資8.58萬港元回購6.2萬股 智通財經APP訊,彩客新能源(01986)發布公告,于2023年4月21日,該公司 -

富祥藥業:7月6日接受機構調研,包括知名機構盤京投資的多家機構參與 2023年7月7日富祥藥業(300497)發布公告稱公司于2023年7月6日接受機構

富祥藥業:7月6日接受機構調研,包括知名機構盤京投資的多家機構參與 2023年7月7日富祥藥業(300497)發布公告稱公司于2023年7月6日接受機構 -

廣東宏大:預計2023年1-6月盈利,凈利潤同比增20%至30% 廣東宏大發布業績預告,預計2023年1-6月歸屬凈利潤盈利3 02億元至3 27

廣東宏大:預計2023年1-6月盈利,凈利潤同比增20%至30% 廣東宏大發布業績預告,預計2023年1-6月歸屬凈利潤盈利3 02億元至3 27 -

馮奎章_馮奎 1、馮奎賣妻是明朝末年的故事。2、《馮奎賣妻》保定府有一對夫妻叫馮奎

馮奎章_馮奎 1、馮奎賣妻是明朝末年的故事。2、《馮奎賣妻》保定府有一對夫妻叫馮奎 -

注意!家里這些物品也要“防暑降溫” 入夏以來,多輪高溫天氣來襲用電需求量較常年同期偏高面對“烤”驗日常

注意!家里這些物品也要“防暑降溫” 入夏以來,多輪高溫天氣來襲用電需求量較常年同期偏高面對“烤”驗日常 -

2023年愛心售報|小報童帶病堅持來賣報 孩子成長迅速讓家長很欣慰 揚子晚報7月7日訊(記者季宇軒實習生王元釗)7月6日是2023年揚子晚報暑

2023年愛心售報|小報童帶病堅持來賣報 孩子成長迅速讓家長很欣慰 揚子晚報7月7日訊(記者季宇軒實習生王元釗)7月6日是2023年揚子晚報暑 -

粵電力A最新公告:預計上半年凈利潤8億元-9.5億元 同比扭虧為盈 粵電力A公告預計上半年凈利潤8億元95億元去年同期虧損1372億元同比扭虧

粵電力A最新公告:預計上半年凈利潤8億元-9.5億元 同比扭虧為盈 粵電力A公告預計上半年凈利潤8億元95億元去年同期虧損1372億元同比扭虧 -

潼關黃金(00340.HK)擬3.39億港元收購宏勇投資100%股份 格隆匯7月7日丨潼關黃金(00340 HK)公告,于2023年7月7日,公司(作為買

潼關黃金(00340.HK)擬3.39億港元收購宏勇投資100%股份 格隆匯7月7日丨潼關黃金(00340 HK)公告,于2023年7月7日,公司(作為買 -

小摩:轉型和AI利好被負面因素抵消 首予IBM(IBM.US)“中性”評級 摩根大通分析師BrianEssex發表研報,首次覆蓋IBM(IBM US),給予“中性

小摩:轉型和AI利好被負面因素抵消 首予IBM(IBM.US)“中性”評級 摩根大通分析師BrianEssex發表研報,首次覆蓋IBM(IBM US),給予“中性 -

Wolfe下修派拉蒙環球(PARA.US)業績預期 降評級至“跑輸大盤” WolfeResearch將派拉蒙環球(PARA US)的評級從“與同行評級”下調為“跑

Wolfe下修派拉蒙環球(PARA.US)業績預期 降評級至“跑輸大盤” WolfeResearch將派拉蒙環球(PARA US)的評級從“與同行評級”下調為“跑 -

順豐控股最新公告:4月速運物流業務營業收入146.46億元 同比增長27.29% 順豐控股公告,4月速運物流業務營業收入146 46億元,同比增長27 29%;

順豐控股最新公告:4月速運物流業務營業收入146.46億元 同比增長27.29% 順豐控股公告,4月速運物流業務營業收入146 46億元,同比增長27 29%; -

青島銀行(03866.HK):提名陳霜及杜寧為董事候選人 格隆匯7月7日丨青島銀行(002948)(03866 HK)公布,董事會于2023年7月7日

青島銀行(03866.HK):提名陳霜及杜寧為董事候選人 格隆匯7月7日丨青島銀行(002948)(03866 HK)公布,董事會于2023年7月7日 -

深圳大動作!24條舉措 劍指… 作為全國外貿重鎮,深圳在促進外貿穩定健康發展上再加碼!日前,中國人

深圳大動作!24條舉措 劍指… 作為全國外貿重鎮,深圳在促進外貿穩定健康發展上再加碼!日前,中國人 -

我國人工智能蓬勃發展 核心產業規模達5000億元 7月6日,2023世界人工智能大會在上海世博中心拉開帷幕。圖為參觀者在達

我國人工智能蓬勃發展 核心產業規模達5000億元 7月6日,2023世界人工智能大會在上海世博中心拉開帷幕。圖為參觀者在達 -

李玟媽媽首度發聲,公開吐槽外國女婿缺點,李玟曾為老公整晚痛哭 閱讀此文前,誠邀您點擊一下“關注”,方便您隨時查閱一系列優質文章,

李玟媽媽首度發聲,公開吐槽外國女婿缺點,李玟曾為老公整晚痛哭 閱讀此文前,誠邀您點擊一下“關注”,方便您隨時查閱一系列優質文章, -

中國銀河(06881)因可轉債轉股2022年末期股息調整為每股0.22533元 智通財經APP訊,中國銀河(601881)(06881)公布,由于公司于2022年3月24

中國銀河(06881)因可轉債轉股2022年末期股息調整為每股0.22533元 智通財經APP訊,中國銀河(601881)(06881)公布,由于公司于2022年3月24 -

正業科技(300410.SZ)選舉余笑兵為董事長 智通財經APP訊,正業科技(300410)(300410 SZ)公告,公司董事會同意選舉

正業科技(300410.SZ)選舉余笑兵為董事長 智通財經APP訊,正業科技(300410)(300410 SZ)公告,公司董事會同意選舉 -

紫金礦業(02899.HK)預計上半年凈利約102億元 同比下降19.2% 格隆匯7月7日丨紫金礦業(02899 HK)公告,公司預計2023年半年度實現歸屬

紫金礦業(02899.HK)預計上半年凈利約102億元 同比下降19.2% 格隆匯7月7日丨紫金礦業(02899 HK)公告,公司預計2023年半年度實現歸屬 -

中航光電(002179.SZ):擬投資27.2億元在洛陽購置土地建高端互連科技產業社區項目 格隆匯7月7日丨中航光電(002179)(002179 SZ)公布,2023年7月7日,公司

中航光電(002179.SZ):擬投資27.2億元在洛陽購置土地建高端互連科技產業社區項目 格隆匯7月7日丨中航光電(002179)(002179 SZ)公布,2023年7月7日,公司 -

建發國際集團(01908.HK)根據以股代息計劃發行1.08億股 格隆匯7月7日丨建發國際集團(01908 HK)公布,根據公司以股代息計劃而于

建發國際集團(01908.HK)根據以股代息計劃發行1.08億股 格隆匯7月7日丨建發國際集團(01908 HK)公布,根據公司以股代息計劃而于 -

“推特殺手”一天拿下3000萬用戶!馬斯克或怒告扎克伯格 中新網7月7日電日前,Meta首席執行官扎克伯格收到了一封“警告信”——

“推特殺手”一天拿下3000萬用戶!馬斯克或怒告扎克伯格 中新網7月7日電日前,Meta首席執行官扎克伯格收到了一封“警告信”—— -

應對強降雨 嶗山巴士突擊隊24小時備戰 近日,島城迎來強降雨天氣。為保證所屬公交線路安全運行,青島城運控股

應對強降雨 嶗山巴士突擊隊24小時備戰 近日,島城迎來強降雨天氣。為保證所屬公交線路安全運行,青島城運控股 -

海口迎來暑期學車潮 這樣做可以避免學車“坑” 原標題:海口迎來暑期學車潮這樣做可以避免學車“坑”新海南客戶端、南

海口迎來暑期學車潮 這樣做可以避免學車“坑” 原標題:海口迎來暑期學車潮這樣做可以避免學車“坑”新海南客戶端、南 -

高端降價,中低端發力!AMD新品還能觸底反彈嗎? 2022年9月15日,是一個所有電腦DIY玩家都會銘記的日子。ETH順利合并,

高端降價,中低端發力!AMD新品還能觸底反彈嗎? 2022年9月15日,是一個所有電腦DIY玩家都會銘記的日子。ETH順利合并, -

齊車公司為新西蘭“量身定制”鐵路貨車 中新網齊齊哈爾7月7日電 (劉廷祿)7月7日,由中車齊車集團齊車公司

齊車公司為新西蘭“量身定制”鐵路貨車 中新網齊齊哈爾7月7日電 (劉廷祿)7月7日,由中車齊車集團齊車公司 -

廣匯物流最新公告:擬定增募資不超過18億元 控股股東參與認購 廣匯物流公告,擬定增募資不超過18億元,用于寧東煤炭儲運基地項目(含

廣匯物流最新公告:擬定增募資不超過18億元 控股股東參與認購 廣匯物流公告,擬定增募資不超過18億元,用于寧東煤炭儲運基地項目(含 -

利歐股份(002131.SZ):部分董事、高管擬合計減持不超616.7萬股 格隆匯7月7日丨利歐股份(002131)(002131 SZ)公布,公司于2023年7月7日

利歐股份(002131.SZ):部分董事、高管擬合計減持不超616.7萬股 格隆匯7月7日丨利歐股份(002131)(002131 SZ)公布,公司于2023年7月7日 -

湖北能源(000883.SZ):6月完成發電量36.14億千瓦時,同比增長12.83% 格隆匯7月7日丨湖北能源(000883)(000883 SZ)公布,2023年6月,公司完成

湖北能源(000883.SZ):6月完成發電量36.14億千瓦時,同比增長12.83% 格隆匯7月7日丨湖北能源(000883)(000883 SZ)公布,2023年6月,公司完成

熱門資訊

-

源自福特超級平臺,江鈴福特新款輕客來襲 說起輕客,大家的第一印象總是全順...

源自福特超級平臺,江鈴福特新款輕客來襲 說起輕客,大家的第一印象總是全順... -

多彩新媒協同多省IPTV加速布局大屏生態圈,“看中國”深度挖掘 智能大屏價值 6月16日,在北京論道暨第25屆中國...

多彩新媒協同多省IPTV加速布局大屏生態圈,“看中國”深度挖掘 智能大屏價值 6月16日,在北京論道暨第25屆中國... -

出擊!招行信用卡協助警方重拳打擊金融“黑灰產”! 在上海浦東新區某大廈內,掛著“法...

出擊!招行信用卡協助警方重拳打擊金融“黑灰產”! 在上海浦東新區某大廈內,掛著“法... -

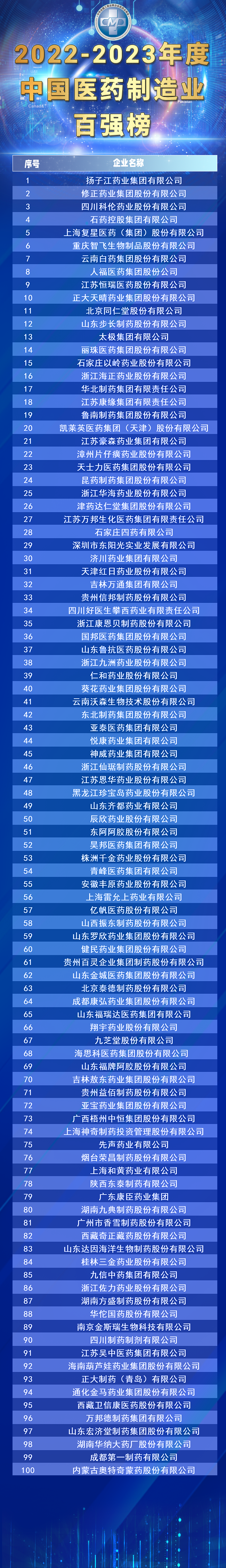

“2022-2023年度中國醫藥制造業百強”出爐,揚子江藥業集團榮登榜首 7月4日,由全國工商聯醫藥業商會、...

“2022-2023年度中國醫藥制造業百強”出爐,揚子江藥業集團榮登榜首 7月4日,由全國工商聯醫藥業商會、...

文章排行

圖片新聞

-

國慶假期懷柔北部山區的紅葉進入最佳觀賞期 吸引游客前來賞秋景 國慶假期,懷柔北部山區的紅葉進入...

國慶假期懷柔北部山區的紅葉進入最佳觀賞期 吸引游客前來賞秋景 國慶假期,懷柔北部山區的紅葉進入... -

重磅!四川省科創貸款較年初新增620.35億元 同比增長21.22% 記者日前從中國人民銀行成都分行獲...

重磅!四川省科創貸款較年初新增620.35億元 同比增長21.22% 記者日前從中國人民銀行成都分行獲... -

252項“全程網辦”!川渝兩地企業登記檔案實現跨區域互查 8月30日,記者從省大數據中心獲悉...

252項“全程網辦”!川渝兩地企業登記檔案實現跨區域互查 8月30日,記者從省大數據中心獲悉... -

2022年中國國際服務貿易交易會在京舉辦 四川參展企業數量創新高 8月31日至9月5日,主題為服務合作...

2022年中國國際服務貿易交易會在京舉辦 四川參展企業數量創新高 8月31日至9月5日,主題為服務合作...