當前快看:港媒:西方能否跳出戰爭怪圈,與中國和其他國家一起為和平努力?

香港《南華早報》4月8日文章,原題:西方能否跳出戰爭怪圈,與中國和其他國家一起為全球和平努力?戰爭被強國提上議程時,麻煩就來了。是時候問一個問題:和平締造者究竟在哪里?最近的一個范例是,在中國的斡旋下,沙特和伊朗重啟外交。中國完成了一項令人印象深刻的外交壯舉,讓兩個長期敵對和不信任的地區強國達成協議,而這一成就是在北京為結束俄烏沖突而制定12點計劃后達成的。

(資料圖片)

(資料圖片)

然而,中國的努力遭到很多歐美外交人士的敵意和懷疑。英國《經濟學人》的一篇文章將中國的努力稱為“交易性外交,包含著真正的危險”。雖然和平斡旋對斡旋方有利,但籠統的批評和錯誤描述對全球外交無益,尤其是考慮到西方自身的失敗記錄,以及當前對新的外交角色和渠道的需求。

隨著戰爭的鼓聲越來越響,恐懼制造者的膽子越來越大,締造和平的事業發生了什么?它已經被非常真實的戰爭產業所淹沒。全球大多數可能造成大規模損害的行業都受到嚴格審查和監管。然而,標榜為“國防工業”的戰爭產業,卻一直在公眾監督之外運行。它潛伏在一個模糊地帶,因為它已經與國家融合,尤其是美國這樣的國家,擁有廣泛的軍工復合體。因此,它不僅沒有被視為對我們社會的威脅,甚至還受到許多人的稱贊。這是一個隱藏在“絕密”盾牌后面的特權企業。它還巧妙地與“國家安全”聯系在一起,以促進其商業利益。簡而言之,戰爭產業的利益相關者是一股非常強大的全球力量,世界逐漸成為人質。這是一場全球性危機,是時候建立一個更強大的全球和平事業了。

這場危機凸顯了一個緊迫的現實:美國和西方越來越無法通過外交手段實現和平。有人認為,西方被利益所俘虜,因此對和平沒有興趣。在這樣的經濟結構中,出售軍火和持續戰爭的前景是經濟運行的主要貢獻者(“9·11”之后,美國在戰爭上花費了8萬億美元)。

西方在利用外交手段解決問題上屢屢失敗。相反,西方經常利用自封的“全球警察”角色,通過支配其他國家來促進自己的經濟利益。冷戰結束后,隨著柏林墻的倒塌,西方外交方式的斷層變得明顯起來。西方國家把這視為一個歷史性的轉折點來慶祝,然后沉迷于實現了“歷史的終結”,注定要帶領世界進入一個民主的烏托邦,同時保持由軍事力量維持的經濟主導地位。

這種做法的掌舵人是美國,其外交政策受到軍工復合體經濟利益的嚴重影響。自美國建國以來,其90%以上的時間都處于戰爭狀態。蘇聯解體后不久,美國就開始執著于改變俄羅斯。美國的戰爭業務與國家形成了一種共生關系,將國家作為其主要客戶,將公共資金輸送給國防企業。西方對蘇聯的勝利讓它陶醉于西方領導未來的憧憬。冷戰時期“不惜一切代價的外交”的前提被冷戰后“不惜一切代價的民主”的教條所取代,使得以“人道主義干預”和“保護責任”為幌子的軍事行動合理化,但最終導致了世界許多地區的破壞和混亂。

這一觀點得到了小布什政府內部新保守主義者的支持,在某種程度上,也得到了奧巴馬和特朗普政府的支持,現任拜登政府也在效仿。小布什政府時期,新保守主義開始了對中東和阿富汗的軍國主義干預,而現在的新保守主義則肆無忌憚地討論與中國的潛在戰爭,并進行一系列挑釁。這樣的作為忽視了美國過去50年過度擴張帶來的災難性后果,在世界各地延續了暴力和不穩定的惡性循環。對民主美德的過度簡化和對其普遍性的信仰,讓西方忘記了世界的復雜性和多樣性,導致外交規范和原則普遍瓦解,以及新帝國主義思想強化。這種根深蒂固的優越感深度削弱了西方在全球舞臺上的信譽。

然而,西方似乎對全球大多數人呼吁和平的聲音充耳不聞。這種強勢的單邊解決地緣政治問題的方式,導致西方政治精英,甚至普通民眾,對不幸的趨勢充耳不聞。西方不再專注于搭建橋梁、尋找和平的共識,而是日益尋求盟友的支持,并譴責或妖魔化敵人。歐洲越來越屈從于美國,放棄外交手段,轉而選擇對抗。美國例外論造就了一些政治家,這種信條正蔓延到歐洲,這是一種真切的危險,扼殺了有關和平與多極世界的討論。

不幸的是,西方和平締造者在公共領域和政治圈的影響力很微弱。相反,咄咄逼人的言論才是其常見形象。這表明越來越多的不安全感來自對后西方世界秩序的恐懼,而不是來自現實主義者尋求塑造一個權力公平分享的世界。

但對于西方領導人來說,現在開始結交更多的朋友而不是敵人,還為時不晚。這就是為什么西方不應該表現得對中國的和平努力“過敏”。其他重要的參與者,如印度、印度尼西亞、阿聯酋、新加坡,也應該為這些新的和平努力貢獻自己的分量和信譽。(作者錢德拉·奈爾,陳欣譯)

責編:張榮耀

關鍵詞:

-

【實探】中藥價格狂飆過后的“藥都”亳州:貨車司機閑坐等接單 【實探】中藥價格狂飆過后的“藥都”亳州:貨車司機閑坐等接單,當歸,黨

【實探】中藥價格狂飆過后的“藥都”亳州:貨車司機閑坐等接單 【實探】中藥價格狂飆過后的“藥都”亳州:貨車司機閑坐等接單,當歸,黨 -

馮奎章_馮奎 1、馮奎賣妻是明朝末年的故事。2、《馮奎賣妻》保定府有一對夫妻叫馮奎

馮奎章_馮奎 1、馮奎賣妻是明朝末年的故事。2、《馮奎賣妻》保定府有一對夫妻叫馮奎 -

粵電力A最新公告:預計上半年凈利潤8億元-9.5億元 同比扭虧為盈 粵電力A公告預計上半年凈利潤8億元95億元去年同期虧損1372億元同比扭虧

粵電力A最新公告:預計上半年凈利潤8億元-9.5億元 同比扭虧為盈 粵電力A公告預計上半年凈利潤8億元95億元去年同期虧損1372億元同比扭虧 -

李玟媽媽首度發聲,公開吐槽外國女婿缺點,李玟曾為老公整晚痛哭 閱讀此文前,誠邀您點擊一下“關注”,方便您隨時查閱一系列優質文章,

李玟媽媽首度發聲,公開吐槽外國女婿缺點,李玟曾為老公整晚痛哭 閱讀此文前,誠邀您點擊一下“關注”,方便您隨時查閱一系列優質文章, -

海口迎來暑期學車潮 這樣做可以避免學車“坑” 原標題:海口迎來暑期學車潮這樣做可以避免學車“坑”新海南客戶端、南

海口迎來暑期學車潮 這樣做可以避免學車“坑” 原標題:海口迎來暑期學車潮這樣做可以避免學車“坑”新海南客戶端、南 -

【歌詞&羅馬音】デーモンロード デーモンロードプレイバック俯いてどうしたpureibakkuutsumuitedoushit

【歌詞&羅馬音】デーモンロード デーモンロードプレイバック俯いてどうしたpureibakkuutsumuitedoushit

-

【實探】中藥價格狂飆過后的“藥都”亳州:貨車司機閑坐等接單 【實探】中藥價格狂飆過后的“藥都”亳州:貨車司機閑坐等接單,當歸,黨

【實探】中藥價格狂飆過后的“藥都”亳州:貨車司機閑坐等接單 【實探】中藥價格狂飆過后的“藥都”亳州:貨車司機閑坐等接單,當歸,黨 -

東方日升(300118.SZ)擬10股派2元 于7月14日除權除息 智通財經APP訊,東方日升(300118)(300118 SZ)公告,公司2022年年度權益

東方日升(300118.SZ)擬10股派2元 于7月14日除權除息 智通財經APP訊,東方日升(300118)(300118 SZ)公告,公司2022年年度權益 -

中國蜀塔(08623)擬420萬元收購雅安寶盛金屬材料余下30%股權 智通財經APP訊,中國蜀塔(08623)公布,于2023年7月7日,該公司全資附屬

中國蜀塔(08623)擬420萬元收購雅安寶盛金屬材料余下30%股權 智通財經APP訊,中國蜀塔(08623)公布,于2023年7月7日,該公司全資附屬 -

南王科技最新公告:擬投建高端環保食品級紙制品項目 南王科技公告,公司擬在廣東省鶴山市鶴山工業城A區設立全資子公司“廣

南王科技最新公告:擬投建高端環保食品級紙制品項目 南王科技公告,公司擬在廣東省鶴山市鶴山工業城A區設立全資子公司“廣 -

南王科技(301355.SZ):擬設立子公司投資建設高端環保食品級紙制品項目 格隆匯7月7日丨南王科技(301355 SZ)公布,公司于2023年7月7日召開第三

南王科技(301355.SZ):擬設立子公司投資建設高端環保食品級紙制品項目 格隆匯7月7日丨南王科技(301355 SZ)公布,公司于2023年7月7日召開第三 -

拉夏貝爾(06116):管理人仍有序開展債權申報、債務及資產核查等工作 智通財經APP訊,拉夏貝爾(603157)(06116)發布公告,自公司進入破產清算

拉夏貝爾(06116):管理人仍有序開展債權申報、債務及資產核查等工作 智通財經APP訊,拉夏貝爾(603157)(06116)發布公告,自公司進入破產清算 -

2023年7月7日江蘇省聚丙烯酰胺價格最新行情預測 中國報告大廳2023年7月7日江蘇省聚丙烯酰胺價格最新走勢監測顯示:蘇州

2023年7月7日江蘇省聚丙烯酰胺價格最新行情預測 中國報告大廳2023年7月7日江蘇省聚丙烯酰胺價格最新走勢監測顯示:蘇州 -

CCER重啟真的要來了!生態環境部發布公開征求意見通知 CCER重啟真的要來了!生態環境部發布公開征求意見通知,配額,交易,ccer,

CCER重啟真的要來了!生態環境部發布公開征求意見通知 CCER重啟真的要來了!生態環境部發布公開征求意見通知,配額,交易,ccer, -

云南建投混凝土(01847)附屬高分子公司訂立保理協議 智通財經APP訊,云南建投混凝土(01847)發布公告,于2023年7月7日,該公

云南建投混凝土(01847)附屬高分子公司訂立保理協議 智通財經APP訊,云南建投混凝土(01847)發布公告,于2023年7月7日,該公 -

明源云(00909.HK)委任梁瑞冰為聯席公司秘書 格隆匯7月7日丨明源云(00909 HK)宣布,司徒嘉怡因其他工作安排,已提呈

明源云(00909.HK)委任梁瑞冰為聯席公司秘書 格隆匯7月7日丨明源云(00909 HK)宣布,司徒嘉怡因其他工作安排,已提呈 -

彩客新能源(01986)4月21日斥資8.58萬港元回購6.2萬股 智通財經APP訊,彩客新能源(01986)發布公告,于2023年4月21日,該公司

彩客新能源(01986)4月21日斥資8.58萬港元回購6.2萬股 智通財經APP訊,彩客新能源(01986)發布公告,于2023年4月21日,該公司 -

富祥藥業:7月6日接受機構調研,包括知名機構盤京投資的多家機構參與 2023年7月7日富祥藥業(300497)發布公告稱公司于2023年7月6日接受機構

富祥藥業:7月6日接受機構調研,包括知名機構盤京投資的多家機構參與 2023年7月7日富祥藥業(300497)發布公告稱公司于2023年7月6日接受機構 -

廣東宏大:預計2023年1-6月盈利,凈利潤同比增20%至30% 廣東宏大發布業績預告,預計2023年1-6月歸屬凈利潤盈利3 02億元至3 27

廣東宏大:預計2023年1-6月盈利,凈利潤同比增20%至30% 廣東宏大發布業績預告,預計2023年1-6月歸屬凈利潤盈利3 02億元至3 27 -

馮奎章_馮奎 1、馮奎賣妻是明朝末年的故事。2、《馮奎賣妻》保定府有一對夫妻叫馮奎

馮奎章_馮奎 1、馮奎賣妻是明朝末年的故事。2、《馮奎賣妻》保定府有一對夫妻叫馮奎 -

注意!家里這些物品也要“防暑降溫” 入夏以來,多輪高溫天氣來襲用電需求量較常年同期偏高面對“烤”驗日常

注意!家里這些物品也要“防暑降溫” 入夏以來,多輪高溫天氣來襲用電需求量較常年同期偏高面對“烤”驗日常 -

2023年愛心售報|小報童帶病堅持來賣報 孩子成長迅速讓家長很欣慰 揚子晚報7月7日訊(記者季宇軒實習生王元釗)7月6日是2023年揚子晚報暑

2023年愛心售報|小報童帶病堅持來賣報 孩子成長迅速讓家長很欣慰 揚子晚報7月7日訊(記者季宇軒實習生王元釗)7月6日是2023年揚子晚報暑 -

粵電力A最新公告:預計上半年凈利潤8億元-9.5億元 同比扭虧為盈 粵電力A公告預計上半年凈利潤8億元95億元去年同期虧損1372億元同比扭虧

粵電力A最新公告:預計上半年凈利潤8億元-9.5億元 同比扭虧為盈 粵電力A公告預計上半年凈利潤8億元95億元去年同期虧損1372億元同比扭虧 -

潼關黃金(00340.HK)擬3.39億港元收購宏勇投資100%股份 格隆匯7月7日丨潼關黃金(00340 HK)公告,于2023年7月7日,公司(作為買

潼關黃金(00340.HK)擬3.39億港元收購宏勇投資100%股份 格隆匯7月7日丨潼關黃金(00340 HK)公告,于2023年7月7日,公司(作為買 -

小摩:轉型和AI利好被負面因素抵消 首予IBM(IBM.US)“中性”評級 摩根大通分析師BrianEssex發表研報,首次覆蓋IBM(IBM US),給予“中性

小摩:轉型和AI利好被負面因素抵消 首予IBM(IBM.US)“中性”評級 摩根大通分析師BrianEssex發表研報,首次覆蓋IBM(IBM US),給予“中性 -

Wolfe下修派拉蒙環球(PARA.US)業績預期 降評級至“跑輸大盤” WolfeResearch將派拉蒙環球(PARA US)的評級從“與同行評級”下調為“跑

Wolfe下修派拉蒙環球(PARA.US)業績預期 降評級至“跑輸大盤” WolfeResearch將派拉蒙環球(PARA US)的評級從“與同行評級”下調為“跑 -

順豐控股最新公告:4月速運物流業務營業收入146.46億元 同比增長27.29% 順豐控股公告,4月速運物流業務營業收入146 46億元,同比增長27 29%;

順豐控股最新公告:4月速運物流業務營業收入146.46億元 同比增長27.29% 順豐控股公告,4月速運物流業務營業收入146 46億元,同比增長27 29%; -

青島銀行(03866.HK):提名陳霜及杜寧為董事候選人 格隆匯7月7日丨青島銀行(002948)(03866 HK)公布,董事會于2023年7月7日

青島銀行(03866.HK):提名陳霜及杜寧為董事候選人 格隆匯7月7日丨青島銀行(002948)(03866 HK)公布,董事會于2023年7月7日 -

深圳大動作!24條舉措 劍指… 作為全國外貿重鎮,深圳在促進外貿穩定健康發展上再加碼!日前,中國人

深圳大動作!24條舉措 劍指… 作為全國外貿重鎮,深圳在促進外貿穩定健康發展上再加碼!日前,中國人 -

我國人工智能蓬勃發展 核心產業規模達5000億元 7月6日,2023世界人工智能大會在上海世博中心拉開帷幕。圖為參觀者在達

我國人工智能蓬勃發展 核心產業規模達5000億元 7月6日,2023世界人工智能大會在上海世博中心拉開帷幕。圖為參觀者在達 -

李玟媽媽首度發聲,公開吐槽外國女婿缺點,李玟曾為老公整晚痛哭 閱讀此文前,誠邀您點擊一下“關注”,方便您隨時查閱一系列優質文章,

李玟媽媽首度發聲,公開吐槽外國女婿缺點,李玟曾為老公整晚痛哭 閱讀此文前,誠邀您點擊一下“關注”,方便您隨時查閱一系列優質文章, -

中國銀河(06881)因可轉債轉股2022年末期股息調整為每股0.22533元 智通財經APP訊,中國銀河(601881)(06881)公布,由于公司于2022年3月24

中國銀河(06881)因可轉債轉股2022年末期股息調整為每股0.22533元 智通財經APP訊,中國銀河(601881)(06881)公布,由于公司于2022年3月24 -

正業科技(300410.SZ)選舉余笑兵為董事長 智通財經APP訊,正業科技(300410)(300410 SZ)公告,公司董事會同意選舉

正業科技(300410.SZ)選舉余笑兵為董事長 智通財經APP訊,正業科技(300410)(300410 SZ)公告,公司董事會同意選舉 -

紫金礦業(02899.HK)預計上半年凈利約102億元 同比下降19.2% 格隆匯7月7日丨紫金礦業(02899 HK)公告,公司預計2023年半年度實現歸屬

紫金礦業(02899.HK)預計上半年凈利約102億元 同比下降19.2% 格隆匯7月7日丨紫金礦業(02899 HK)公告,公司預計2023年半年度實現歸屬 -

中航光電(002179.SZ):擬投資27.2億元在洛陽購置土地建高端互連科技產業社區項目 格隆匯7月7日丨中航光電(002179)(002179 SZ)公布,2023年7月7日,公司

中航光電(002179.SZ):擬投資27.2億元在洛陽購置土地建高端互連科技產業社區項目 格隆匯7月7日丨中航光電(002179)(002179 SZ)公布,2023年7月7日,公司 -

建發國際集團(01908.HK)根據以股代息計劃發行1.08億股 格隆匯7月7日丨建發國際集團(01908 HK)公布,根據公司以股代息計劃而于

建發國際集團(01908.HK)根據以股代息計劃發行1.08億股 格隆匯7月7日丨建發國際集團(01908 HK)公布,根據公司以股代息計劃而于

熱門資訊

-

源自福特超級平臺,江鈴福特新款輕客來襲 說起輕客,大家的第一印象總是全順...

源自福特超級平臺,江鈴福特新款輕客來襲 說起輕客,大家的第一印象總是全順... -

多彩新媒協同多省IPTV加速布局大屏生態圈,“看中國”深度挖掘 智能大屏價值 6月16日,在北京論道暨第25屆中國...

多彩新媒協同多省IPTV加速布局大屏生態圈,“看中國”深度挖掘 智能大屏價值 6月16日,在北京論道暨第25屆中國... -

出擊!招行信用卡協助警方重拳打擊金融“黑灰產”! 在上海浦東新區某大廈內,掛著“法...

出擊!招行信用卡協助警方重拳打擊金融“黑灰產”! 在上海浦東新區某大廈內,掛著“法... -

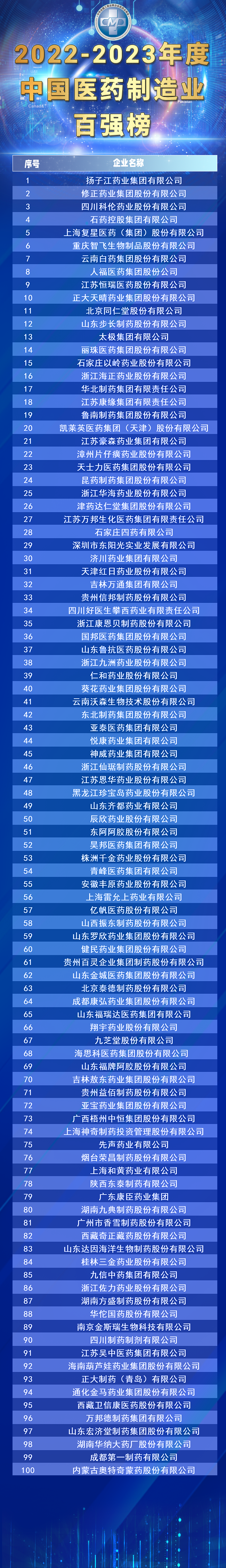

“2022-2023年度中國醫藥制造業百強”出爐,揚子江藥業集團榮登榜首 7月4日,由全國工商聯醫藥業商會、...

“2022-2023年度中國醫藥制造業百強”出爐,揚子江藥業集團榮登榜首 7月4日,由全國工商聯醫藥業商會、...

文章排行

圖片新聞

-

國慶假期懷柔北部山區的紅葉進入最佳觀賞期 吸引游客前來賞秋景 國慶假期,懷柔北部山區的紅葉進入...

國慶假期懷柔北部山區的紅葉進入最佳觀賞期 吸引游客前來賞秋景 國慶假期,懷柔北部山區的紅葉進入... -

重磅!四川省科創貸款較年初新增620.35億元 同比增長21.22% 記者日前從中國人民銀行成都分行獲...

重磅!四川省科創貸款較年初新增620.35億元 同比增長21.22% 記者日前從中國人民銀行成都分行獲... -

252項“全程網辦”!川渝兩地企業登記檔案實現跨區域互查 8月30日,記者從省大數據中心獲悉...

252項“全程網辦”!川渝兩地企業登記檔案實現跨區域互查 8月30日,記者從省大數據中心獲悉... -

2022年中國國際服務貿易交易會在京舉辦 四川參展企業數量創新高 8月31日至9月5日,主題為服務合作...

2022年中國國際服務貿易交易會在京舉辦 四川參展企業數量創新高 8月31日至9月5日,主題為服務合作...